Magazine

マガジン

-

VOL.10

2018.06.28

- 変わりゆくエコロジー最前線江守正多 × 小林武史 対談<後編>

-

- ここ数年で”エコロジー”に大きな変化が起きていることを知っていますか? ap bankが設立時から課題としてきた温暖化対策には、当時では想像もつかなかったようなシフトチェンジの波が押し寄せています。あらためて学ぶ、2018年現在の最新エコロジー状況。気象学者で国立環境研究所・地球環境研究センター副センター長の江守正多さんにお話をうかがいます。

-

ESG投資の流れはまさにお金の大転換(小林)

小林ですが、この変化が経済的なチャンスであるということが、日本ではどうもあまり認知されてないようにも思うんですが。

江守日本でもわかってる人はわかっているんだけど、一般的にはまだ世界が変わった意味についていけてない人が多いのかもしれません。日本の経営者レベルでもどのようなダイナミクスが起きているのかまではわかりませんが、外向けには抵抗するそぶりを見せながら裏でこの変化への対応に備えて準備している、ということはあるかもしれません。そうする人がいなければその企業自体が生き残れないというだけの話だと思います。ただ、僕自身もパリ協定の前後でようやく意識が変わったくらいなんです。それまで僕はよく「行くもリスク、戻るもリスク」という言い方をしてました。温暖化の「被害」で大変なことになるか、温暖化「対策」で大変なことになるか。そのどちらかしかないと思っていました。このままいくと世界は暗いと思っていたんです。

小林原発の議論でも同じような構図はありましたよね。原発を稼働し続けるのもリスクだけど、原発をやめると電気料金が上がってこの国の産業の競争力が低下するんだというもう一方の主張。そんな詳細な因果をすべて把握できてる人なんて少ないから、だんだんそういうものなのかなあと思わされたり、よくわからないからみんな黙りはじめて、最後にはみんな思考停止してしまう、という。

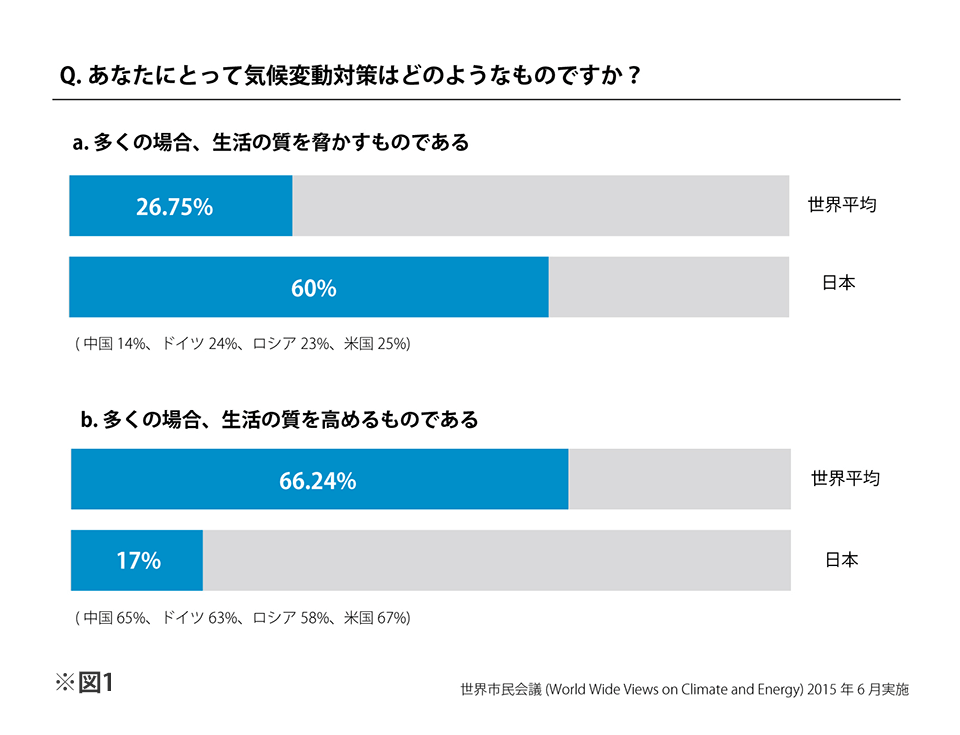

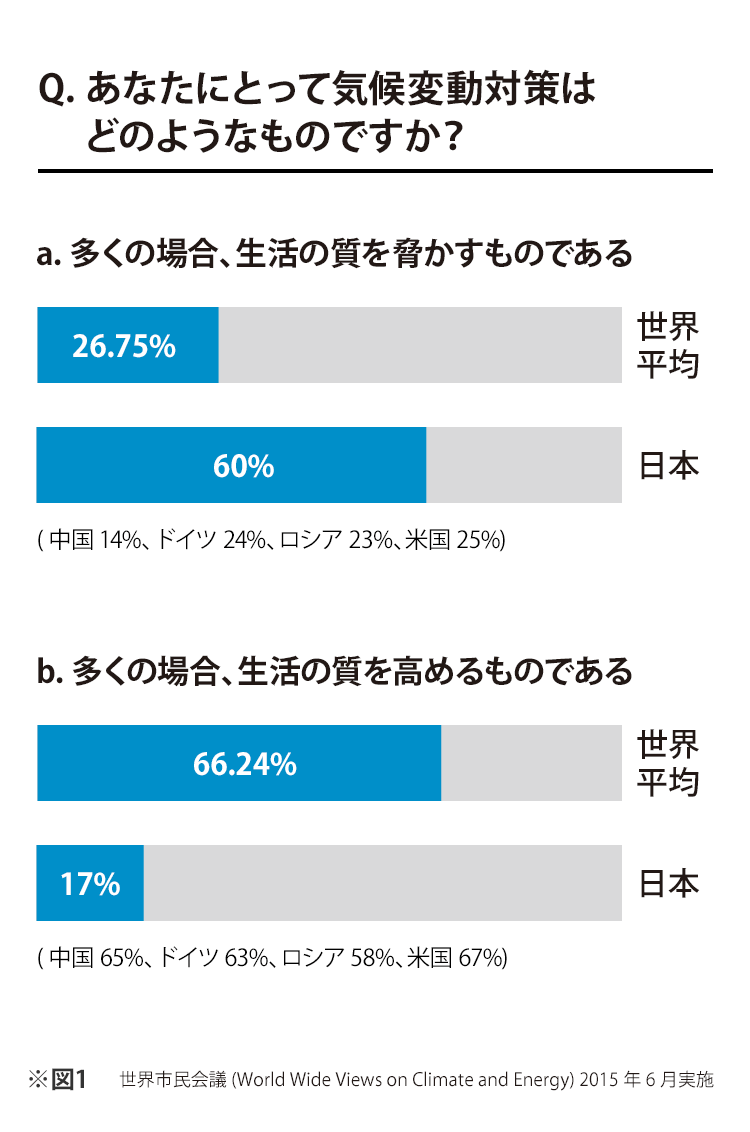

江守日本の環境意識というのはそういう段階で止まってしまっていることが多いでしょうね。パリ協定の半年くらい前に世界で一斉に行われた「あなたにとって気候変動対策とはどんなものですか」というアンケート(※図1参照)があるんです。それをみると、世界平均では2/3が「生活の質を高めるもの」であるのに対して、日本では2/3が「生活の質を脅かすもの」という意見なんですね。

小林

小林辛いけどやるしかないもの、だと。

江守「地球のため、未来のために頑張って辛抱する」という捉え方ですね。それは日本人の真面目さの表れでもありますが。

小林中国人からすれば、たしかにあの大気汚染を改善するということは確実に生活の質をよくすることだと素直に思えるよね。だから中国は「シェア」に対する意識なんかもとっくに日本を追い越してしまってる。個人があれこれ所有して環境に負荷を与えるくらいならシェアすればいいという考え方。上海なんてシェアバイクの普及率もすごいからね。

江守つまり「大転換」ですね。英語で「トランスフォーメーション」。言葉自体は昔からありますが、ここでの意味としては「人々の世界観や常識が変わること」です。単なる技術や制度の導入だけではなく、社会の常識自体が変わる。そういうことが起きなければいけないと言われています。アル・ゴア(※注1)が言うのは、奴隷制にしてもそうだし、産業革命や公民権運動、婦人参政権、アパルトヘイトなどなど。それまでは「変わることのない常識」とされてきたことが覆って新たな常識が生まれたことはじつは数多くある、と。だから、CO2を出さずにエネルギーを作ることが常識になる、その変化が起こらなければならないし、それはかならず起こり得る、と。

すみません、これは変なつっこみなのかもしれないですが、先ほど江守さんが仰られたとおり「脱炭素はもはや変えることのできない流れ」であるならば、ではもうアル・ゴアのように声高に変化を先導する必要もないのでは?とも思うのですが。

江守アル・ゴアの言い方を借りるなら「脱炭素の流れは誰にも止められないが、どれだけ早く実現するかはあなたたちの意識にかかっている」ということですね。実際にアメリカでも毎年ハリケーンの被害が甚大だったり、そういった気候変動の影響や被害を目の当たりにしているなかで脱炭素の実現がいつになってもかまわないという感覚ではないと思います。

なるほど、そういうことですね。

江守あと、欧米の人たちというのはマインドとして基本的に「新しい社会に移行することに希望を持っている」というのも大きいですよね。イノベーション/変化への期待です。それに対して、日本人は計画/管理/維持が得意。官僚的優秀さです。この優秀さと、イーロン・マスク(※注2)だとか、シリコンバレーでエネルギーの”トランスフォーメーション”を考えているような人たちとは同じ優秀さでも発想自体が違いますよね。

小林ちなみに僕も3年くらい前からテスラに乗っているんだけど、やはり発想が非常にユニークです。コンピュータのようにOSがアップデートされて機能などが向上していく感覚はこれまでのどんな自動車にもなかった。僕も車に対する趣味性とかロマンみたいな気持ちは強い方だったんですけど、こういう進化がこれからのあるべき形なんだろうなと思い始めてます。

江守ある種の自動車もスマホのようにコモディティ化するかもといわれていますね。

小林こういったイノベーションはユーザーもそうですが投資家からの期待が大きいんですよね。環境/社会/ガバナンスを基準に投資を行う『ESG投資(※注3)』という流れが起きているというのはまさにお金の大転換だと思っています。自分たちが得をすればいいという考え方だけでは最終的にはじつは自分にも良いことにならない。そういう意識がポジティブに投資の世界で起こってきているというのは画期的です。

江守ESG投資に対して”ダイベストメント”(投資=”インベストメント”の逆)という動きも起きています。ESGに対応していない企業からは資金を引き揚げるという逆のESG投資です。例えば、石炭産業には投資しないという世界的な社会運動が盛んになっています。そうなってくると石炭産業が衰退していきますので、投資に対するリターンとしてだけではなく「石炭」自体が大きな投資リスクになってきます。その流れでつまり、再生可能エネルギー100%(使用電源に化石燃料不使用)を標榜するような企業が増えてきていくるわけです。実際にAppleやGoogleでは自社だけでなくサプライチェーンも含めてエネルギーの転換をしようとしています。Apple社の部品を作っている日本の工場では、他の生産ラインが化石燃料による電源だとしてもApple用の生産ラインだけは再生可能エネルギーに切り替えなければいけない、そういったこともこれからは起きてくるでしょう。

小林

小林もしかするとこれは僕らがap bankをはじめた頃にいちばん望んでいた世界に今どんどん近づいてきているのかもしれないとも感じてます。世界はこれまで大量生産/大量消費/大量廃棄を続けてきたけど、ソーシャル(社会)ということのなかには必ずそこに何らかの弱いものや虐げられているものが含まれていて、そこを無視せずに思いやる視点がなければ共生や循環はできない。もちろん良いことばかりが起きているわけではないんだけれど、未来に希望を持てる兆しが今はなくはないんですよね。

江守国連が提唱したSDGs(※注4)などもそうですね。環境と同列に、貧困や教育やジェンダーの問題が目標として掲げられています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)などでも最近はいつもそういう幅広い持続可能性の議論が気候変動とセットで出てくるようになっています。

現在がそういった大転換の最中だということはわかったのですが、研究者でもなく活動家でも投資家でもない僕らのような一般の人間はこれからどういうことを念頭に置いて行動していくべきなんでしょうか。かつては「マイ箸」や「ペットボトルのリサイクル」というような地道ながらもわかりやすい指針がありましたけど、そういうのはもう意味がなくなってしまったんでしょうか?

江守節制することに意味がないわけじゃないです。ただそれで満足してしまうのではなくて、世界で起きていることにもっと目を向けてほしいですね。もっと今の地球環境のことや世界で起きている取り組みの変化を知ってもらいたいですし、できればいろんな人とそういうことを話し合ってもらいたい。可能であればSNSでも発信するのもいいですね。

小林僕も、無知でいるということはなんにつけてもあまりいいことだとは思わない。それぞれがいろいろと調べてみるといいと思います。今日はそのほんのさわりの部分を話しただけなので。環境問題なんかは英文の記事や文献が多かったりもするけど、もし英語が苦手でもいまやGoogle翻訳の精度もかなり上がってるからね。詩的表現とかじゃなければけっこう使えますよ(笑)。ただ、それは善悪の白黒をはっきりさせて絶対に正しいということを振りかざすためのことでもないんだとも思うんですね。そこは気をつけたほうがよくて。等身大でいいんですよ。無理せずアクティブで健康でいられる自分の等身大の感覚で。僕も、昼間から薄暗いレコーディングスタジオにこもる生活が長かったせいで太陽がどれだけ大事か実感するようになったところからいろんな興味が始まってますから(笑)。

江守そうですね。最近職場でTwitterをはじめたので(https://twitter.com/taiwa_kankyo)世間では「気候変動」や「温暖化」で何がつぶやかれているのかを見るようになりました。「気候変動」はある程度マジメなものも多いんですが、一方で「温暖化」はジャンクなものが多いことがわかった。「地球温暖化の原因は”熱い男”松岡修造だ!」とか(笑)。それはそれでいいんですが、そういうつぶやきの内容なんかからでも少しずつ変わっていくと、ネット世論としていつか電力会社の選択を後押しするようなことになるかもしれないですしね。

小林気候変動に国境線を引くことができないのと同じで、いろいろなことが混ざり合いながら起きてる。脱炭素でもAIでもそこには必ずポジティブなものとネガティブなものがあって、それはセットなんだと思うんですね。しかもはっきりとした線引きはできない。だから、生き物としてきちんと感じていればあとはひとりひとりのセンスでいい。

江守ええ、多様であっていいと思います。

小林この対談もこれから多様なゲストをお呼びしていきたいと思ってます。環境とは結び付きにくいイメージの人も含めて。江守さんにはオブザーバーとして引き続き参加していただきたいと思ってますのでよろしくお願いします。ではまた次回に。

-

※注1「アル・ゴア」 アメリカ元・副大統領で、『不都合な真実』など地球温暖化に対する啓発運動で知られる。

※注2「イーロン・マスク」 バッテリー式電気自動車メーカーのテスラ社の共同設立者およびCEOで、宇宙ロケット開発のスペースX社の会長兼CEOとしても知られる。

※注3「ESG投資」 “ESG”は”環境(Environment)”、”社会(Social)”、”ガバナンス(Governance)”の頭文字をとったもので、今日の企業の長期的な成長のために必要とされる3つの指針。また、投資家がこの指針を元に行う投資をESG投資という。

※注4「SDGs」 Sustainable Development Goalsの略で、国連サミットで採択された持続可能な開発目標。貧困、飢餓からジェンダーやエネルギーまで17種の幅広い目標を設定している。

-

- PROFILE

-

江守正多(えもりせいた)

国立環境研究所 地球環境研究センター副センター長。専門は地球温暖化の将来予測とリスク論。気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書主執筆者。ap bank設立当初からオブザーバーとして様々な意見をいただいている。